黄河三角洲是全球最年轻的三角洲和新生陆地之一,也是最年轻的湿地生态系统,河-海-陆交互形成了独特的地理环境。黄河三角洲地处黄河的最末端,具备农业开发的良好条件: 黄河三角洲土地资源丰富。目前区内拥有未利用地近800万亩,人均未利用地0.81亩,比我国东部沿海地区平均水平高45%。其中,未利用地中盐碱地270万亩、荒草地148万亩、滩涂212万亩,另有浅海面积近1500万亩。该地区水、热条件相对较好。黄河三角洲地区属温带季风气候,光照充足,雨热同季,气温适中,四季分明;年均温12.2℃,无霜期211天,每年≥0℃积温4713.5℃,≥10℃积温4245℃,年平均日照时数2629h,基本上可满足农作物二年三熟的需要;并且,该地区水资源供需平衡基本满足,客水(黄河水)资源供水量为 21.7亿立方米,占供水总量的53.4%,是该地区淡水资源的重要来源。该地区生物资源丰富。该区域具有丰富的盐生植物资源、动物资源(特别是水生动物)可供开发利用。东营河口湿地保护区是我国典型的河口滨海湿地,也是鸟类迁飞重要的中转站,具有重要的生态功能。该地区已成为生态保护、农业开发、资源利用和可持续发展的重要科研基地,也是生态经济协同发展的实验区,受到了国家的高度关注。

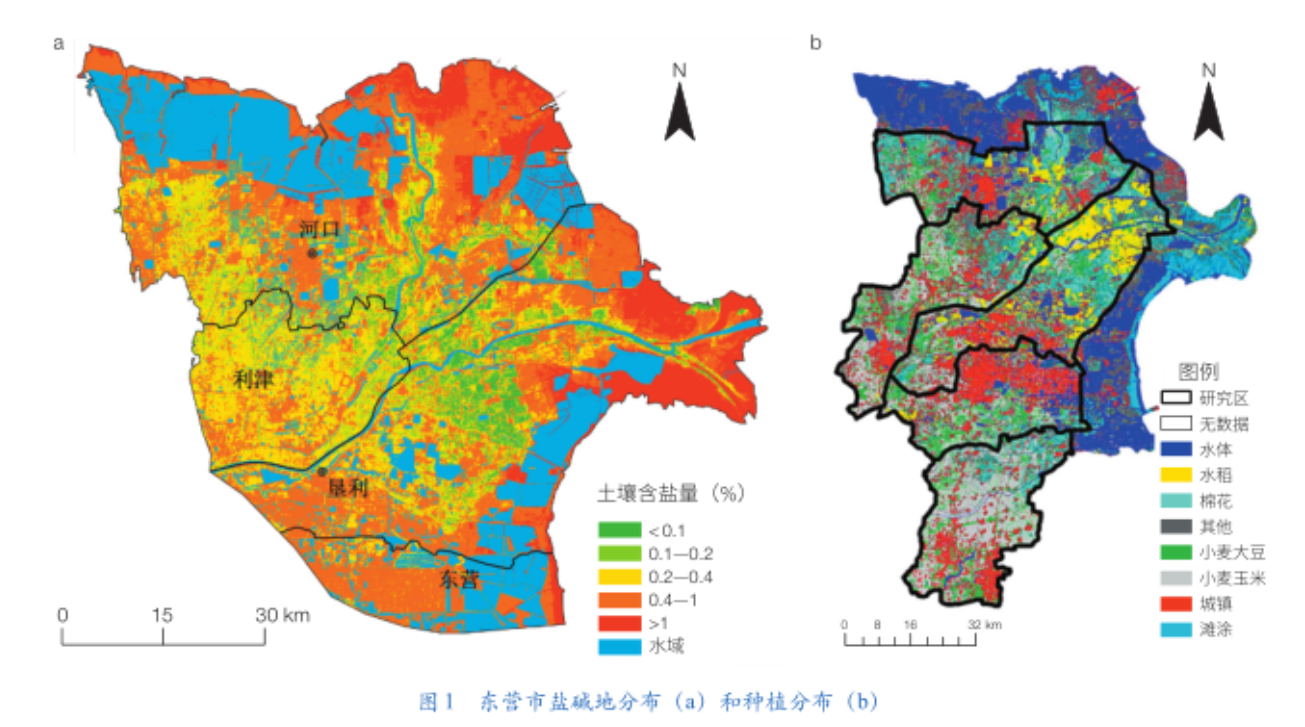

黄河三角洲盐碱地分布和土壤含盐量主要受到海水和气候条件的强烈影响。黄河三角洲盐碱地的分布具有 3 个方面特征。空间分布。由于海水倒灌的影响,近海处的土壤含盐量高,离海岸远的农田土壤含盐量低;在河流两侧的农田,由于河流淡水的侧渗,以及灌溉水源充足,土壤含盐量也比较低(图 1a)。时间分布。春、秋季节以返盐过程为主,土壤含盐量高;夏季是雨季,为盐分下行过程,但由于该地区地下水位浅,地下水含盐量高,可能也会出现盐分下行和上行交替过程,影响水肥管理。种植分布。在水资源相对较好,引黄灌溉方便,土壤含盐量高的区域一般种植水稻;棉花主要是分布在土壤含盐量 0.2%—0.4% 的区域;小麦为主的轮作制分布在 0.2% 以下的区域(图 1b)。

近海盐碱地土壤积盐严重。越近海的区域,由于海拔低、地下水埋深浅(1.0—2.0 米)、海水入侵严重、地下水矿化度高、成土母质含盐量高等原因,加上蒸发量大,造成土体含盐量高、结构性差、返盐快。近海盐碱地持续、大量的返盐也极大地限制了传统盐碱地改造方法,如工程技术(深沟排水、排盐,以及打井抽取地下水降低地下水位)、化学技术(石膏法置换 Na+)、生物技术(耐盐作物吸盐)等的应用效果,这导致对该地区盐碱地的治理难度大。(欧阳竹等)

回到顶部